毎月支払っているガス料金、その内訳を正しく理解していますか?この記事では都市ガスとプロパンガスの違いや、ガス料金を構成する要素、見直しポイントや節約方法までを網羅的に解説します。実は、契約内容や使用パターンを見直すだけで大幅な節約が可能なケースも。ガス会社の乗り換えや自由料金制度の活用など、知って得する情報を詳しく紹介します。

ガス料金とは何かをおさらい

ガスの種類:都市ガスとプロパンガスの違い

日本で一般家庭に供給されているガスは、大きく分けて都市ガス(天然ガス)とプロパンガス(LPガス)の2種類があります。これらは供給方法や単価、設置環境に大きな違いがあります。

| 項目 | 都市ガス | プロパンガス |

|---|---|---|

| 供給方法 | 地下の配管網を通じて供給 | 個別のガスボンベ(シリンダー)で供給 |

| 成分 | 主にメタン | プロパン・ブタン |

| 熱量(カロリー) | 約11,000kcal/㎥ | 約24,000kcal/㎥(都市ガスの2倍以上) |

| 設置エリア | 都市部中心 | 郊外・山間部・都市部含む全国 |

| 価格の透明性 | 公共料金として料金体系が明確 | 自由料金制で業者ごとに価格差あり |

都市ガスは都市部のインフラが整った地域で利用されており、東京ガス・大阪ガス・東邦ガスなどの大手ガス会社が供給元です。一方、プロパンガスはボンベ方式のため、配管網の整っていない地域でも使用可能です。

熱量の違いにより、同じ量を使っているように見えても実際の料金に差が出ることがあり、ガスの種類を正しく理解することが料金の仕組みを理解する第一歩です。

請求書に記載されている基本用語の意味

毎月届くガスの「請求書」や「検針票」を見ると、明細にはいくつかの専門用語が記載されています。これらを理解することで、ガス料金の仕組みを正確に把握し、無駄な出費を抑える手がかりになります。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 基本料金 | ガスの使用量に関わらず毎月一定額が請求される固定料金 |

| 従量料金 | 実際に使用したガスの量(㎥)に応じて変動する料金部分 |

| 使用量 | 一定期間に使用されたガスの量(㎥単位) |

| 原料費調整額 | ガスの輸入価格や為替レートの変動に応じて毎月変動する調整金 |

| 口座振替割引 | 支払い方法を口座振替にすることで受けられる割引。数十円程度 |

これらの項目は通常、都市ガスを供給する公共料金体系のガス会社に共通する内容です。プロパンガスの場合は、項目名や請求方法に違いがある場合があります。

また、最近では多くのガス会社がWeb明細サービスを提供しており、オンラインで過去の料金推移の確認や節約アドバイスを受けることも可能です。請求書の見方を習得することは、節約の第一ステップと言えます。

ガス料金の中身を構成する3つの要素

基本料金とは何か

ガス料金のうち、月ごとに固定で発生する金額が「基本料金」です。たとえガスを一切使わない月でも、この料金は必ず請求されます。基本料金は、ガスメーターの維持・検針・請求業務、人件費や設備投資、各種保守管理といった固定的なコストをカバーする目的で設定されています。

この料金は、使用するガスの種類(都市ガスまたはプロパンガス)や契約している料金プラン、使用量の区分によって異なります。

| 使用量区分 | 都市ガスの基本料金例(東京ガス) | LPガス(プロパンガス)の基本料金例 |

|---|---|---|

| 0〜20㎥ | 759円(税込) | 1,500〜2,000円(税込)※業者により異なる |

| 21~80㎥ | 1,056円(税込) | 2,000〜2,500円(税込) |

| 81㎥以上 | 1,232円(税込) | 2,500〜3,000円(税込) |

プロパンガス業者は自由料金制であり、業者ごとの価格差が大きいため、特に注意が必要です。

従量料金とは何か

従量料金とは、ガスの使用量に応じて課金される変動料金のことです。通常、1立方メートル(㎥)あたりの単価を使用量に乗じて算出されます。この部分が家庭によって大きく異なるガス料金の主な要因となります。

また、都市ガスとプロパンガスでは料金体系が異なり、都市ガスではある程度使用量に応じて単価が変動する「スライド制」、プロパンガスでは単価固定のケースが多く見られます。

| ガス使用量(㎥) | 東京ガス(都市ガス)従量単価 | 一般的なLPガス従量単価 |

|---|---|---|

| 0〜20㎥ | 145.31円/㎥ | 450〜650円/㎥ |

| 21~80㎥ | 130.46円/㎥ | 420〜600円/㎥ |

| 81㎥以上 | 114.95円/㎥ | 400〜550円/㎥ |

このように、プロパンガスの方がガス単価が高い傾向にあり、従量料金が家計に与えるインパクトも大きくなります。

原料費調整制度のしくみ

都市ガスには「原料費調整制度」という仕組みが導入されています。これは、液化天然ガス(LNG)などの原料価格や為替レートの変動を、一定期間ごとの燃料価格に反映させる制度です。主に3か月単位で見直され、従量料金に加減算される形で影響を与えます。

この制度により、国際事情や原油価格の変動によってガス料金が上下することがあり、消費者にとって料金が不安定になる要因ともなります。たとえば、ウクライナ情勢や円安などが影響して、直近のガス料金が高騰する事例もありました。

一方、プロパンガスには明確な「原料費調整制度」は存在せず、事業者の裁量で価格が設定されるケースが多いため、料金改定の根拠が不透明になりがちです。この点は料金の比較や見直しを行う上で重要な視点となります。

原料費調整の金額は、ガス会社のホームページや検針票、請求明細書に記載されているため、定期的に確認することでコスト意識を高めることができます。

都市ガスとプロパンガスで違う料金体系

都市ガスの料金体系と特徴

都市ガスは主に東京ガス、大阪ガス、東邦ガスなどの大手ガス会社が供給するガスで、地域ごとに整備されたガス導管網(ガス管)を通じて供給されています。都市ガスの料金体系は、「規制料金制」と「自由料金制」の二つに分かれており、一般家庭向けの多くは従来からの規制料金が適用されています。

料金は「基本料金」と「従量料金」から構成され、ガスの使用量が多くなるほど従量料金単価が下がる段階制を採用しているのが特徴です。これにより、使用量が多い家庭ほど割安になる設計です。

| 都市ガス料金の構成要素 | 内容 |

|---|---|

| 基本料金 | 契約時点で定められた定額費用。契約容量(㎥の使用量)によって決まる。 |

| 従量料金 | 使用量に応じた変動費。使うほど単価が安くなる段階設定が多い。 |

| 原料費調整額 | LNGなどの輸入価格の変動を反映。3ヵ月ごとの見直しで価格が上下する。 |

さらに都市ガスは広範な導管網の維持が必要なため、供給区域が限られており、都市部を中心としている一方で山間部や離島などでは利用が難しいというハード面での制約もあります。

プロパンガスの料金体系と特徴

プロパンガス(LPガス)はガスボンベを各家庭に配送・設置して供給される仕組みで、都市ガスが整備されていない地域でも使用可能です。供給事業者が自由に料金を設定できる「完全自由料金制」を採用しており、同じ地域・同じ使用量でも料金が異なることがあります。

料金体系は都市ガスと似て「基本料金」「従量料金」で構成されるものの、その単価は事業者ごとに異なり、価格の透明性が低くユーザーが気づかないまま高額な契約になっているケースも珍しくありません。

| プロパンガス料金の構成要素 | 内容 |

|---|---|

| 基本料金 | 調整費・保安維持費・配送費などを含む定額費用。各社で異なる。 |

| 従量料金 | 使った分に応じて課金。事業者が自由に単価を設定可能。 |

| 設置・機器費用 | 一部の業者では初期費用やガス機器のリース代が加算される場合がある。 |

また、プロパンガスは全国の家庭の約半数が使っているとされ、農村部や戸建住宅では一般的です。配送費用やメンテナンスコストが価格に上乗せされるため、単価は都市ガスと比較して高い傾向にありますが、取扱業者を変更することで大幅な節約も可能です。

地域差による価格の違い

ガス料金は地方ごとに大きな違いがあるのが特徴です。都市ガスの料金はある程度規制されているため大きな差は出にくいですが、プロパンガスは完全自由料金のため、特に地方で高額設定されている地域も存在します。

実際、同じLPガスでも東京都心と地方山間部では、1㎥あたりの従量料金に2~3倍の開きがあるケースもあります。これは配送コスト、保安管理費、業者間の競争有無によるものであり、ユーザーが任意で価格交渉や乗り換えを行う必要性が高まっています。

さらに、同一県内においても、ガス販売店によって価格差が発生する「個別契約」の仕組みが残っているため、注意が必要です。プロパンガス料金の高騰に悩む家庭では、一度複数業者から見積もりを取るなどの対策で家計負担を軽減できる可能性があります。

意外と知らないガス料金の見直しポイント

家庭ごとの使用パターンとプランの見直し

ガス料金は毎月一定ではなく、各家庭の使用量や使用時間帯、季節によって大きく変動します。そのため、まずはご自身の家庭におけるガスの使用パターンを把握することが大切です。例えば、大家族でお風呂や料理に多くガスを使用する家庭と、一人暮らしで使用量が少ない家庭では、選ぶべき料金プランも異なります。

多くの都市ガス会社やプロパンガス業者では、使用量に応じた段階料金制を採用していますが、必ずしも一般家庭向けの標準プランが最適とは限りません。プランの見直しによって年間数千円から数万円の節約が可能になるケースもあります。

現在のガス契約プランの内容は、毎月の請求書やWeb明細、または各ガス会社の会員ページで確認することができます。比較サイトや電力・ガスの見直しサイトを活用し、自宅の使用状況に合った最適なプランを提案してくれるシミュレーションも有効です。

ガス会社の乗り換えができるかのチェック

2017年に都市ガスの小売全面自由化が行われ、現在では地域の大手ガス会社だけでなく、電力会社やインターネット事業者ののような異業種企業もガス販売に参入しています。そのため、一部地域では契約するガス会社を比較・選択できるようになりました。

ただし、自由に乗り換えができるのは都市ガスを利用している世帯がほとんどで、プロパンガスは建物(アパートやマンション)の管理者や所有者が一括契約しているケースが一般的です。プロパンガスをご利用の方が乗り換えを希望する場合は、まずは管理会社や大家さんに相談する必要があります。

また、ガス会社の乗り換えには、以下のような視点からの比較が重要です。

| 比較項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 基本料金 | 毎月の固定費に違いがある |

| 従量料金 | 使用量に応じて単価が変化する |

| セット割引 | 電気・インターネット・携帯電話とのセット割引の有無 |

| サービス体制 | 緊急時の対応やメンテナンスの対応力 |

| 契約期間と解約金 | 途中解約時の違約金有無や契約の縛り期間 |

現在の契約条件に不満がある場合や料金が高いと感じる場合は、他社からの見積もりを取って比較するだけでも有益です。

自由料金制と規制料金制の違い

意外と知られていない視点として、ガス料金には「自由料金制」と「規制料金制」の2つが存在します。

規制料金制とは、国や地方自治体が料金の上限を設定し、それに基づいて料金を決定する仕組みで、一部の都市ガス会社(特に東京ガス、大阪ガス、東邦ガスなどの大手)では旧来の料金体系として採用され続けています。料金の透明性が高い反面、市場競争が働きにくいため、料金が比較的高止まりしやすい傾向があります。

一方で、自由料金制は、ガス会社が独自に料金を定める方式で、近年参入している新電力系ガス会社や、楽天エナジー、ENEOS都市ガスなどはこの方式を採用しています。自由料金の魅力は、競争原理によって料金が安く抑えられる可能性があり、条件次第で節約効果が見込めることです。

ただし、初年度に安価な料金を提示し、2年目以降に料金が上昇するようなケースもあるため、長期的な料金設計や契約内容をよく確認することが必要です。

現在の契約がどちらの方式になるのかを確認するには、契約書類やガス会社の公式ホームページを確認することが有効です。特に全国に展開している複数のガス会社が並ぶ現代では、情報収集を怠ると知らずに高い料金を支払い続けてしまう可能性があります。

ガス料金を節約するための実践的な方法

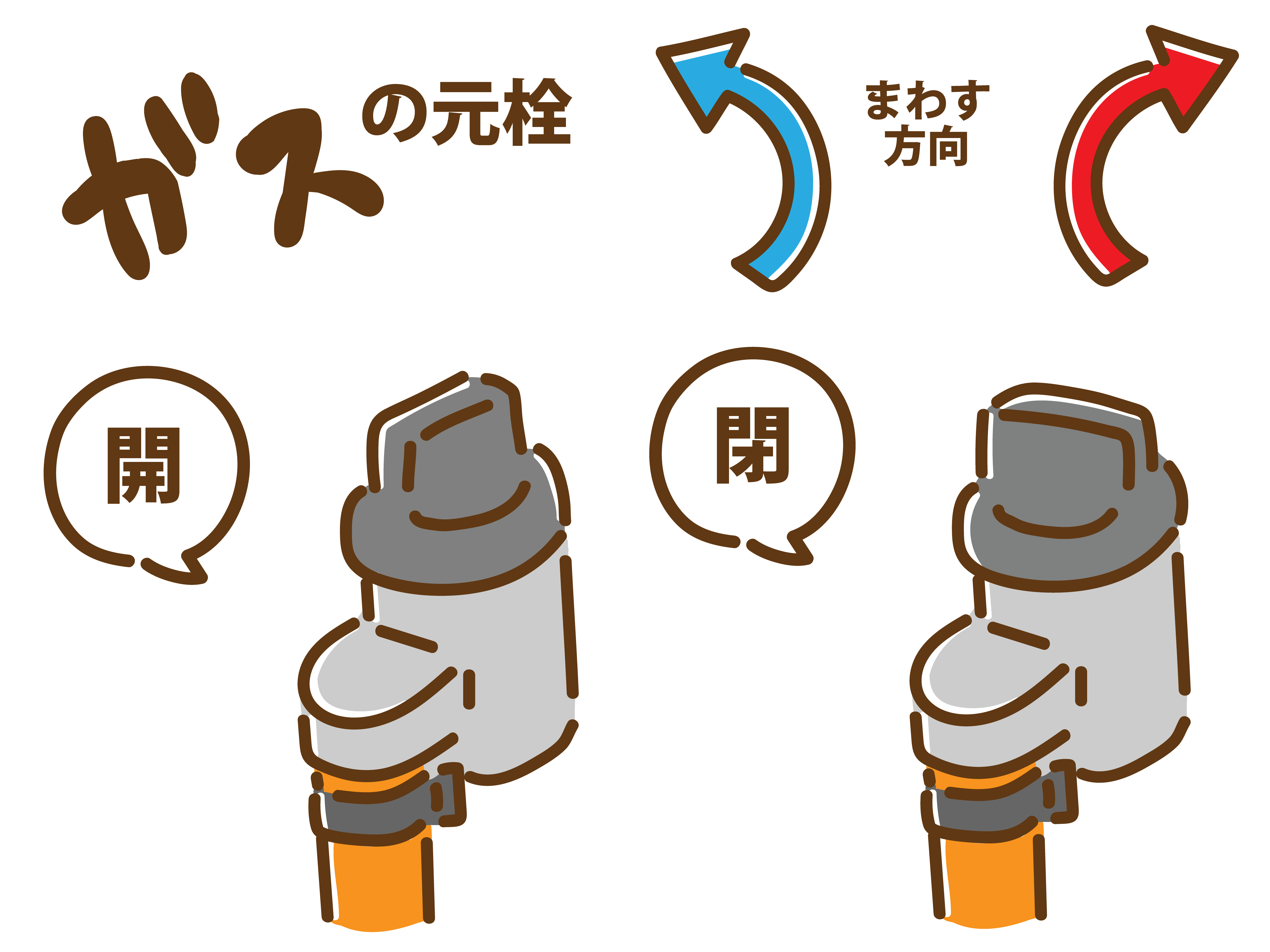

給湯器の使い方を見直す

給湯器は家庭のガス使用量の中でも特に大きな割合を占めています。特に冬場は入浴や皿洗いなどで使用時間が長くなり、必要以上にお湯を使うことでガス料金が増加する原因となります。

節約のためには、設定温度を必要以上に高くしないことがポイントです。例えば、冬場でも42℃程度に設定すれば十分で、45℃以上にする必要はほとんどありません。また、長時間シャワーを流しっぱなしにしない、皿洗いでお湯を使い続けないといった習慣の見直しも重要です。

省エネガス機器への交換

使用しているガス機器が古い場合、最新の高効率機種に交換することでガス使用量を大幅に削減できます。たとえば、省エネ基準を満たす「潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)」は、従来型と比較して約10~15%のガス削減が可能とされています。

以下の表は、主な省エネガス機器の特徴を比較したものです。

| 機種名 | 特徴 | 省エネ効果 |

|---|---|---|

| エコジョーズ | 潜熱を再利用して効率アップ | 従来比で10~15%節約 |

| ガスファンヒーター(高効率型) | 立ち上がりが早く無駄を削減 | 約5~10%の省エネ |

| ガス炊飯器(内釜断熱機能付き) | 加熱時間を短縮してガス使用量を抑制 | 約10%の節約 |

これらの機器は購入費用がかかるものの、長期的にはガス料金の節約に繋がり、コストパフォーマンスが優れています。

複数サービスのセット割引を活用

電力とガスをまとめて契約することでセット割引が適用されるプランが、各社から提供されています。東京ガス「ずっとも電気&ガス」や大阪ガス「スタイルプランe+G」など、家庭向けには多様な割引プランがあります。

以下に、代表的なセット割引プランの内容をまとめます。

| 事業者 | サービス名 | 特典内容 |

|---|---|---|

| 東京ガス | ずっとも電気+ガス | 電気とガスのセット契約で年間最大5,000円程度の割引 |

| 大阪ガス | スタイルプランe+G | 基本料金の割引に加え、ポイント特典あり |

| ENEOS | ENEOSでんき+都市ガス | 1か月ごとにセット割引が反映、Web明細割引も併用可 |

これらのプランを活用することで、料金面だけでなく明細管理や支払いの手間も軽減されるメリットがあります。

エネルギー使用量の見える化で意識改革

最近では多くのガス事業者が、スマートメーターやWebサービスを使ってエネルギー使用量を「見える化」する取り組みを行っています。たとえば、東京ガスの「myTOKYOGAS」や、東邦ガスの「クラブ東邦ガス」では、利用者が過去との使用比較をグラフで確認できるようになっています。

使用状況が明確になることで、「使いすぎている日」「省エネできた日」などを把握しやすくなり、節約への意識を高めて行動の改善につなげることができます。

さらに、これらのツールでは節約アドバイスや地域平均との比較など、具体的な分析機能も提供されており、家族全体での省エネ活動にも役立ちます。

このように、ガス料金を節約するには単に「使わない」だけでなく、機器の見直しや契約内容の最適化、日常の意識改革が重要になります。

料金の確認方法と見落としがちな注意点

毎月の検針票とWEB明細の確認ポイント

ガス料金を正確に把握するためには、毎月発行される検針票やWEB明細のチェックが欠かせません。これらには「基本料金」「従量料金」「使用量」「原料費調整額」「消費税」など、料金を構成する要素がすべて記載されています。

以下の表は、検針票・明細書に記載されている主な項目と注意すべきポイントを整理したものです。

| 項目 | 説明 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 使用量(㎥) | 当月のガス使用量。前月との差分で算出。 | 昨年同月や前月と比較し急増がないか確認 |

| 基本料金 | ガスの有無にかかわらず毎月発生する固定費 | 契約プランによる金額差が大きいため要確認 |

| 従量料金 | 使用量に応じて加算される変動費 | 使用量が一定でも燃料価格変動により変化 |

| 原料費調整額 | 原油価格や為替の変動に応じた価格調整部分 | 月ごとの変動が大きく影響度が高い |

| 消費税 | 課税対象金額全体に対しての消費税 | 税率が変わった際には見落としに注意 |

| 契約種別 | 一般家庭向け、業務用などの契約区分 | 誤った種別で請求されていないか確認 |

検針票には、このほか「契約容量」「料金プラン名」「契約開始日」なども記載されており、どのような料金体系で契約しているかを視覚的に確認する手がかりになります。特に原料費調整額は、原油価格や為替の変動で金額が変動するため、前年同月比での比較が非常に重要になります。

WEB明細を利用している方は、ログイン後に過去12か月分のデータをグラフ化できるサービスを活用することで、使用傾向を視覚的に把握することができます。東京ガス、大阪ガス、西部ガスなど、大手各社がWEB明細の提供を行っており、節約の第一歩として非常に有効です。

ガス料金が急に高くなったときの原因と対処法

ガス料金が前月や前年に比べて大幅に高騰している場合、原因を突き止めることが重要です。考えられる主な要因は次のとおりです。

- 使用量の増加(例:冬季の暖房や長時間の給湯)

- 原料費調整額の上昇(輸入原材料費の高騰)

- ガス漏れや機器の故障による異常使用

- 従来よりも割高な料金プランへの変更

特に気をつけたいのは、ガス漏れによる不明な使用量増加です。ガス機器を使っていないのに検針票に異常な使用量が記載されている場合は、速やかにガス会社(例:東京ガス・大阪ガスなど)に連絡を取り、調査を依頼する必要があります。

また、料金プランの変更を行った際には、以前よりも高額なプランに誤って変更されていないかをチェックしましょう。多くの都市ガス会社では、契約時にプラン変更時の確認や比較を自動で行ってくれるシミュレーターを用意しています。

さらに、設定したガス残量の記録をもとに自動で料金予測を出してくれるアプリや、家庭内での使用状況をグラフ化してくれるサービス(例:「myTOKYOGAS」「てきぱきくん」など)を導入することで、日常的なガス使用への意識を高めることができます。

料金の確認を習慣化し、検針票の内容を理解できるようになることで、無駄な出費を防ぎ、将来的な節約にもつながります。特に、画一的な見過ごしではなく、過去データとの比較や、その背景にある燃料価格変動に目を向けることが賢明です。

まとめ

ガス料金は「基本料金」「従量料金」「原料費調整額」で構成されており、都市ガスとプロパンガスでは料金体系に大きな違いがあります。地域や契約会社によっても価格が異なるため、使用状況に合ったプランの見直しや乗り換えが節約のポイントです。東京ガスや大阪ガスなどの大手を含む複数社を比較し、給湯器の使用方法や省エネ機器の導入といった工夫を加えることで、効果的なコストダウンが可能になります。